NO A LA CAZA – Nein zur Jagd?

Warum der spanische Widerstand gegen die Jagd verständlicher ist, als es zunächst scheint

In Spanien gehört die Jagd auf Hasen, Kaninchen und andere Wildtiere seit Jahrhunderten zur Kultur, insbesondere in ländlichen Gebieten. Doch der Tierschutzruf „NO A LA CAZA / Nein zur Jagd“ – klingt für viele Deutsche, die Jagd eher als reguliertes Handwerk zur Kontrollierung des Wildbestandes verstehen, radikal und im ersten Moment schwer nachvollziehbar. Warum fordern spanische Tierschutzorganisationen ein vollständiges Verbot der Jagd, insbesondere der Jagd mit Windhunden wie Galgos oder Jagdhunden wie Podencos? Ein genauer Blick auf die Praxis der Jagd in Spanien zeigt, dass diese Forderung mehr ist als nur ein radikaler Slogan.

Die Realität hinter der Jagd in Spanien

Die spanische Jagd unterscheidet sich in vielen Aspekten von der in anderen europäischen Ländern. Während die Jagd in Deutschland streng reguliert und hauptsächlich auf Wildbestandskontrolle und Nachhaltigkeit ausgelegt sein sollte, hat die Jagd in Spanien oft eine andere Dimension – und leider auch problematische Seiten.

Das Aussetzen von Tieren zur Aufrechterhaltung der Jagdtradition

Die Jagd in Spanien, besonders mit Galgos und Podencos, konzentriert sich auf Tiere wie Hasen, Kaninchen oder Rebhühner. Doch die natürlichen Bestände dieser Tiere reichen vielerorts nicht mehr aus, um die Nachfrage durch Jäger und Jagdevents zu decken. Gründe dafür sind:

- Krankheiten wie Myxomatose und Chinaseuche, die Hasen und Kaninchenpopulationen stark dezimiert haben.

- Habitatverlust durch intensive Landwirtschaft.

- Überjagung, die zu einem massiven Rückgang der Wildtiere geführt hat.

In Spanien ist der Bestand des Wildkaninchens (Oryctolagus cuniculus) seit 1975 um etwa 80 % zurückgegangen. Hauptursachen sind Krankheiten wie die Myxomatose und die Chinaseuche (RHD) sowie der Verlust geeigneter Lebensräume.

Für den Feldhasen (Lepus europaeus) gibt es Hinweise auf regionale Bestandsrückgänge, genaue flächendeckende Daten für Spanien sind jedoch begrenzt. In anderen europäischen Ländern, wie beispielsweise Österreich, wurden ähnliche Trends beobachtet. Dort ging die Anzahl der erlegten Hasen von 46.515 im Jagdjahr 2019/20 auf 31.841 im Jahr 2020/21 zurück.

Um trotzdem die Jagd fortzusetzen, werden jährlich Millionen gezüchteter Tiere wie Hasen, Kaninchen oder Rebhühner ausgesetzt – eine Praxis, die in Spanien gängige Realität ist. Diese Tiere sind oft schlecht auf die Wildnis vorbereitet, was die Jagd nicht nur zu einer künstlichen Veranstaltung macht, sondern auch ethische Fragen aufwirft. Die ursprüngliche Tradition, bei der Jäger und Hunde im Einklang mit der Natur agierten, ist dadurch längst verwässert.

Jagd als Sport und Prestigekampf

Besonders die Jagd mit Galgos hat in Spanien heute einen starken sportlichen und wettbewerbsorientierten Charakter. Wettkämpfe, bei denen die Schnelligkeit und Ausdauer der Hunde bewertet werden, dominieren vielerorts das Bild. Dabei geht es nicht mehr um nachhaltige Wildnutzung, sondern um Prestige und finanzielle Gewinne. Der Druck, die schnellsten Hunde zu haben, führt dazu, dass jedes Jahr zehntausende Galgos nach der Jagdsaison ausgesetzt oder getötet werden, weil sie den Ansprüchen der Jäger nicht genügen.

Ökologische und ethische Probleme

Das Aussetzen gezüchteter Tiere für die Jagd hat gravierende Folgen:

- Ökologische Schäden: Diese Tiere stören das natürliche Gleichgewicht in den Ökosystemen und verdrängen oft wildlebende Arten.

- Krankheitsausbreitung: Gezüchtete und ausgesetzte Tiere sind anfällig für Krankheiten, die sie auf Wildtiere übertragen können.

- Tierleid: Die Zuchttiere werden nicht artgerecht gehalten und leiden häufig unter Stress, wenn sie in eine für sie fremde Umgebung entlassen werden.

Warum „NO A LA CAZA“ nicht radikal ist

Aus deutscher Perspektive könnte ein pauschales „Nein zur Jagd“ überzogen wirken, da Jagd hier als notwendiger Teil des Wildtiermanagements gilt. Doch in Spanien wirft die Jagd erhebliche Probleme auf, die den Slogan verständlicher machen:

- Die Jagd ist in Spanien keine nachhaltige Praxis mehr. Sie hat sich vielerorts zu einem sportlichen Event entwickelt, bei dem gezüchtete Tiere ausgesetzt werden, um den Wettkampf aufrechtzuerhalten.

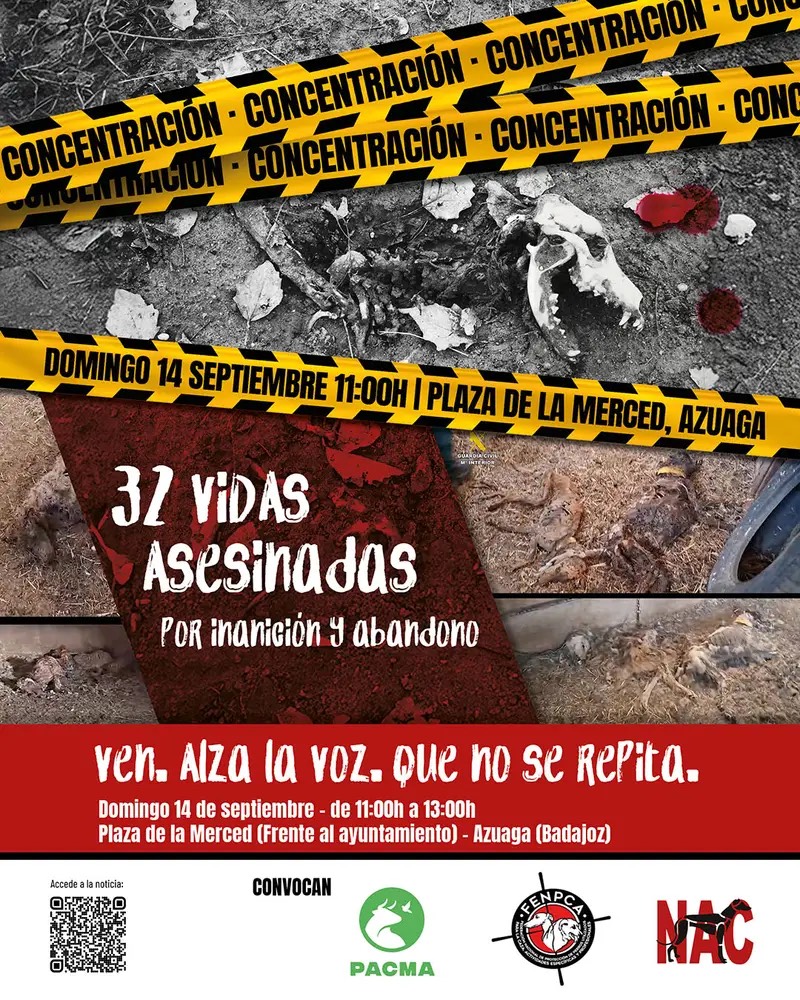

- Das Leiden der Jagdhunde und der gejagten Tiere ist immens. Jedes Jahr werden zigtausende Galgos und Podencos entsorgt, und die gejagten Tiere sterben oft unter grausamen Bedingungen.

- Die Jagd ist zunehmend kommerzialisiert. Sie dient oft weniger der Tradition als der Unterhaltung und dem Prestigegewinn – ein Aspekt, der vielen spanischen Tierschützern missfällt.

Der Einfluss der Jagdlobby auf Tierschutz und Politik in Spanien

Die Jagd in Spanien hat eine starke kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung, insbesondere in ländlichen Gebieten. Eine mächtige Jagdlobby beeinflusst Politik und Gesellschaft maßgeblich, was den Tierschutz oft in den Hintergrund drängt.

Politischer Einfluss

Jagdgesetze werden häufig zugunsten der Jäger formuliert, und durch Verbindungen zur Politik werden Tierschutzinitiativen erschwert. Zudem wird die Jagd als wirtschaftlicher Motor gefördert, was Subventionen und Pachteinnahmen begünstigt.

Wirtschaftliche Bedeutung

Jagdreviere auf Privatland und der internationale Jagdtourismus machen die Jagd zu einem lukrativen Geschäft. Landbesitzer profitieren von Pachteinnahmen, was die Jagd weiter kommerzialisiert.

Folgen für den Tierschutz

Praktiken wie das Aussetzen gezüchteter Tiere und die Misshandlung von Jagdhunden wie Galgos und Podencos sind weit verbreitet. Viele Hunde werden nach der Saison entsorgt, und ausgesetzte Tiere bringen ethische sowie ökologische Probleme mit sich.

Ein Appell für mehr Verständnis

Die Forderung, die Jagd komplett zu verbieten, mag radikal klingen, ist jedoch das Ergebnis jahrelanger Beobachtung und Kritik an einer Jagdpraxis, die ihre ursprünglichen Werte verloren hat. Sie richtet sich nicht gegen nachhaltige Jagd oder Regulierung des Wildtierbestandes an sich, sondern gegen eine Form der Jagd, die auf Kosten der Tiere, der Natur und ethischer Prinzipien durchgeführt wird.

Wer die Situation in Spanien versteht, wird erkennen, dass „No a la caza“ kein radikaler Tierschützer-Slogan ist, sondern ein Appell für eine dringend notwendige Veränderung – im Sinne der Tiere, der Natur und einer fairen Tradition!